Peut-on compter sur le « vecteur carbone » pour les carburants liquides du futur ?

04 / 2007

Dans l’exercice de « back-casting » évoqué dans ce dossier, nous avons deux horizons à considérer :

-

L’horizon 2050 : une porte étroite, conditionnée par le changement climatique « tolérable » – un concept bien difficile à définir – cadrée par la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre sous le seuil de 3 à 4 gigatonnes équivalent carbone, par laquelle nous sommes obligés de passer pour pouvoir poursuivre notre chemin « sans catastrophe écologique ».

-

L’horizon 2150 : qui concerne la durabilité de notre civilisation, où les fossiles (et sans doute les fissiles qui sont aussi épuisables ?) auront pratiquement disparu, – la contrainte de limitation des émissions sera alors caduque… faute de sources émissives – les énergies renouvelables et « non fossiles » (fusion, géothermie, etc.) alliées à une efficacité énergétique maximale et à la généralisation de la co- ou trigénération (chaleur, force, électricité) – probablement dans des schémas décentralisés favorisant la gestion des intermittences – resteront alors les seules sources d’approvisionnement durable.

L’année 2050 est donc assimilable à la partie centrale d’une période de transition, où les fossiles devront avoir amorcé clairement leur décrue dans le bouquet énergétique mondial. Les solutions que l’on s’efforce de mettre en oeuvre pour y éviter la catastrophe écologique ne doivent pas être contradictoires avec celles de l’horizon 2150. D’où l’importance majeure d’un exercice « à rebours », où la vision finale soit clairement définie (« pas d’énergies fossiles ») même si des technologies « de relais » peuvent être mises en oeuvre de manière transitoire pour permettre de passer le cap, sans pour autant être des solutions durables pour le très long terme. Le scénario NOÉ proposé en 1990 (Revue de l’énergie n° 421, juin 1990) est un exemple des modes possibles « de transition » qu’il convient de bien considérer comme tels, notamment le nucléaire de « fission » ou le charbon avec « capture stockage du CO2 », une option non considérée à l’époque.

L’un des défis majeurs pour cette période transitoire, et encore plus pour le futur, est celui de l’énergie pour les usages mobiles, qu’il s’agisse de transport de personnes, de marchandises, d’automobiles ou d’avions. Sans pétrole, il nous faut un « vecteur énergétique » facile à transporter, à forte densité énergétique, pour tous ces usages : il faudra donc le « fabriquer ».

Quel vecteur est possible ?

La batterie d’accumulateurs ou le réservoir de stockage d’hydrogène présentent des rapports énergie stockée sur poids embarqué qui sont actuellement dissuasifs pour un usage de petite mobilité. S’agissant de transports transatlantiques de grande taille, le stockage d’hydrogène peut s’imaginer sous forme liquide, le nucléaire peut ne pas être exclu, et encore le « gaz carburant » peut être produit à bord à partir de stocks embarqués de biomasse.

Pour la petite mobilité, les carburants liquides – et gazeux – issus de la biomasse restent les substituts les plus aisés. Il semblerait pourtant que l’on ait balayé d’un revers de la main l’utilisation du carbone comme « vecteur énergétique du futur » tant on nous rebat, comme une donnée physique, que les biocarburants ne pourraient couvrir au mieux que 25 % des besoins de consommation actuelle ! Est-ce parce que l’on assimile implicitement « vecteur carbone » à fossiles ? Ou que l’on ait décidé prématurément, et pour le futur, donc, que ces substituts étaient trop chers et inacceptables ? Nous nous plaçons ici dans une perspective à plus d’un siècle, et nous cherchons à savoir si la « ressource physique » en carbone renouvelable est, oui ou non, d’un ordre de grandeur compatible avec nos besoins – ou s’il faut chercher ailleurs.

Qu’en est-il donc ? Où sont les sources ? Quelles sont les limites ?

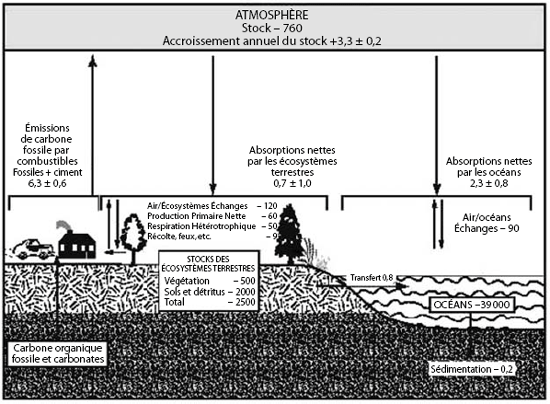

L’activité de la photosynthèse « pompe » chaque année dans l’atmosphère une quantité extrêmement importante de carbone : 120 gigatonnes annuelles par les écosystèmes terrestres et 90 gigatonnes par le milieu marin. En face, les quelque 6 gigatonnes que représente la consommation de nos trois sources fossiles (charbon, pétrole et gaz) dans le bouquet énergétique mondial paraissent bien dérisoires – même si elles suffisent à dérégler le climat.

Les travaux du GIEC ont précisé (figure 1) que les flux de l’atmosphère vers le sol et du sol vers l’atmosphère s’équilibrent de telle sorte que le bilan net de fixation de carbone au sol est vraisemblablement très faible, de l’ordre de 1 gigatonne de carbone en base annuelle. Il en est de même pour les échanges avec le milieu marin.

Il importe de comprendre ce qu’il advient de ce « flux descendant », comment il se transforme en un « reflux ascendant » pour savoir s’il est possible, ou non, d’en détourner quelques pour cent, donc, pour « fabriquer » les carburants liquides que nous utiliserons au passage, avant de rendre ce carbone au cycle d’échanges avec l’atmosphère. Au vu des chiffres globaux, l’esprit se rebelle quand on lui assène a priori qu’il n’y aurait pas de solution qui vaille…

Figure 1 : Les stocks et flux de carbone et de gaz carbonique au niveau de la planète (en GTC)

Source : D’après IPCC-GIEC 2000

Cycle du carbone dans la filière « terrestre » la Production Primaire Nette (PPN)

Intéressons-nous ici au cycle « terrestre » des 120 GTC annuelles. Une partie du « flux descendant » est utilisée dans la « filière agroalimentaire » sur laquelle nous vivons, ainsi que nos animaux familiers, y compris déjà pour une partie de notre énergie (le bois de feu) et du bois d’oeuvre, l’autre partie passe dans le cycle des végétaux non comestibles : la forêt et la savane que nous n’exploitons pas de manière significative à ce jour.

Un diagramme explicatif se trouve dans la publication d’Arthur Riedacker Changement Climatique et Forêts, Éditions SILVA, 2004.

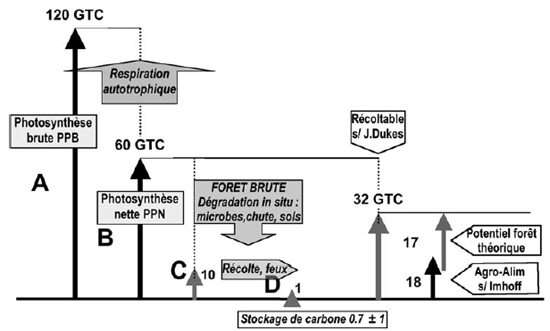

– Les figures et chiffres de la filière forestière ont été repris en figure 2 sous une forme un peu différente pour éclairer cet exposé. Les valeurs originales données par Arthur Riedacker ont été établies dans le contexte bien particulier du stockage du carbone de manière pérenne par la biomasse (le mythe du « puits de carbone ») et non dans une optique énergétique. C’est la partie gauche de la figure.

– Si le processus naturel de photosynthèse capture 120 gigatonnes de carbone (GTC) sous l’action du rayonnement solaire (A), 60 GTC sont immédiatement utilisées par les plantes pour leurs besoins vitaux, les éléments de leur structure : tiges, feuilles, fleurs, fruits, et la synthèse des divers composants organiques nécessaires à leur croissance. Ce fonctionnement requiert en effet de l’énergie et dégage sous forme de respiration – dite auto-trophique – environ la moitié de la capture de carbone incident. Il ne reste donc, environ, que 60 gigatonnes par an (B) comme production primaire nette (PPN) présente à l’instant zéro dans la végétation.

– Un chiffre, voisin, de 56,4 GTC pour la PPN, est également donné par Jeffrey S. Dukes (Climatic Change 61 : 31-44 2003), en partant d’une production potentielle de 149,6 gigatonnes de matière organique par an. Un chiffre très voisin est retenu par EBIA (European Biomass Industry Association – Bruxelles) qui donne un contenu de 60 GTEP pour la production annuelle naturelle, au rendement moyen de 0,3 % pour la photosynthèse. Une TEP de matière organique contient approximativement 1 tonne de carbone (1).

– De même, dans le chapitre 5 du World Energy Assessment 2000, la production totale annuelle de biomasse est estimée à 4 500 Exajoules, dont la moitié est estimée « récoltable », soit environ 80 GTC. Mais les auteurs disent plus loin que seulement 10 % seraient « techniquement disponibles sur une base durable ». La suite du chapitre se base en effet sur la « culture énergétique » et la disponibilité des sols, et non pas sur une exploitation forestière systématique.

Figure 2 : Cycle du carbone terrestre

Qu’advient-il de cette Production Primaire Nette (PPN) ?

Dans l’étude citée du potentiel de séquestration du carbone par la biomasse, on doit prendre en compte le fait que la plante est déjà, au quotidien, dans un processus d’auto-dégradation : elle perd des feuilles et des branches, les racines sont dans le milieu souterrain et soumises à des attaques microbiennes, différents rongeurs assaillent le bois produit et le consomment.

Ces processus naturels réduisent en continu la « masse récoltable » selon une dynamique où le temps est impliqué. Le chiffre donné par Arthur Riedacker pour la « dégradation in situ » est de 50 GTC par an. Il se rapporte essentiellement à une forêt dans son état naturel d’équilibre, non exploitée de manière systématique.

Le reliquat (C) de 10 GTC resterait la seule ressource utile. Elle est en partie déjà exploitée : 1 à 2 GTC, mais surtout exposée aux catastrophes naturelles : feux de forêt et de savanes… In fine, les forestiers estiment qu’environ 0,7 GTC vient accroître le stock de bois sur pied de manière pérenne. Ce chiffre règle la question « forêt ≠ puits de carbone », mais ce n’est pas l’objet de notre propos.

À partir d’une PPN de 56 à 60 GTC du niveau (B), le potentiel d’usage « humain » que l’on peut faire du carbone capturé ne réside-t-il donc pas dans son exploitation, ou non, et à quel moment, du cycle de la biomasse ? Il convient donc de distinguer entre la « chaîne agroalimentaire » où intervient la récolte systématique, et la « filière forestière » où cette exploitation n’est pas systématique. Revisitons donc ces chiffres.

-

Chaîne forestière

Les 3 870 millions d’hectares de forêt mondiale (qui représentent 30 % de la surface des terres émergées), sont théoriquement susceptibles d’être exploités de manière rationnelle et soutenable au niveau moyen de 10 t/an de produits ligneux à l’hectare (soit 1 kg/an au m2, ce qui n’est vraiment pas énorme !), avec un contenu carbone de 45 % en poids. Le « gisement théorique » est donc bien au niveau de 17,5 GTC.

Les différents auteurs, qui ont abordé cette question de la production énergétique de la forêt, ont affiché des valeurs beaucoup plus conservatrices. Notamment dans l’article publié par Matti Parikka (Université d’Uppsala.

Global biomass fuel sources – Biomass and Energy n° 27 – 2004) le potentiel énergétique annuel est chiffré à 100 Exajoules seulement (2,4 GTEP, soit un contenu de 2,4 GTC), mais l’auteur s’est limité à l’usage actuel de la biomasse forestière, à la valorisation énergétique de ses résidus ; il n’y est pas question d’aller chercher en forêt d’autres biomasses ligneuses pour en faire des combustibles liquides. Ce n’est pas le sens de notre réflexion prospective sur le très long terme.

En appui à ce chiffre d’un gisement de 17,5 GTC, il faut dire qu’il est difficile de croire que les rendements de production de carbone sur les zones forestières, dûment travaillées et exploitées, puissent être d’un ordre de grandeur vraiment différent de celui de l’ensemble des terres agricoles. Or, les surfaces concernées sont du même ordre de grandeur : 3,87 Gha pour la forêt mondiale et 5 Gha au total pour les terres cultivées et les pâturages.

-

Chaîne alimentaire

Dans une approche, « par l’aval », Marc Imhoff (Letters to Nature, vol. 429, 24 juin 2004) retient que l’humanité « s’approprie » 30 % de la production photosynthétique annuelle, soit 18 GTC pour ses besoins globaux au travers de la chaîne agroalimentaire. Ce chiffre inclut l’utilisation actuelle des ressources de la biomasse à des fins énergétiques, que l’AIE a chiffrée à 1,25 GTEP en 2002 (contenant 1,25 gigatonne de carbone). La FAO (Wang Mengjie & Ding Suzhen A potential energy resource development and utilization of biomass energy – Document ‘docrep : t4470e) a estimé que la valeur énergétique des « résidus » effectivement exploités en 1987 représentait 111 exajoules c’est-à-dire 2,5 gigatep (2,5 gigatonnes de carbone) au titre des usages énergétiques et du bois d’oeuvre. Ces chiffres sont donc compatibles.

La chaîne alimentaire, effective, s’approprierait donc 15,5 GTC par an pour l’alimentation – avec de nombreuses inefficacités et toute une gamme de résidus exploitables, comme nous le verrons ci-dessous – et en plus 2,5 GTC pour les usages énergie et bois d’oeuvre.

Au total, la chaîne alimentaire et le potentiel carbone hors chaîne alimentaire monteraient donc autour de 32 GTC. J. Dukes, déjà cité, estime que sur les 60 GTC du niveau (B), 31,6 GTC sont produites en site terrestre, au-dessus du sol, et donc théoriquement récoltables. Il y a une bonne concordance entre ces différentes approches. Le montant « exploitable selon J. Dukes » est indiqué sur la partie droite de la figure 2.

On peut donc raisonnablement avancer le chiffre de 32 GTC pour la quantité annuelle maximale de « carbone renouvelable » utilisable pour les besoins de notre civilisation (chaîne actuelle et chaîne énergétique future).

Une remarque au passage pour être un peu plus complets : au niveau (B), le carbone dégradé au sol et en sous-sol par les micro-organismes suit en partie un chemin de fossilisation qui reconstitue très lentement les réserves de charbon actuelles (le pétrole provient, lui, principalement des cycles marins et lacustres) que l’on est en train d’épuiser. Le rapport entre le rythme de nos prélèvements et cette reconstitution naturelle du stock fossile est de 400 à 1, selon Dukes.

Potentiel énergétique du carbone « approprié » par la filière agroalimentaire

Les besoins « énergétiques » de la vie humaine peuvent s’évaluer de manière très grossière sur la base d’une ration calorique journalière et d’une estimation de la population à l’époque considérée. Pour 8 milliards d’habitants à 2 000 Cal par jour, la facture carbone serait de 0,9 GTC, une bien faible fraction du prélèvement de 18 GTC sur la biomasse incidente. La filière agroalimentaire est donc « riche en pertes énergétiques ».

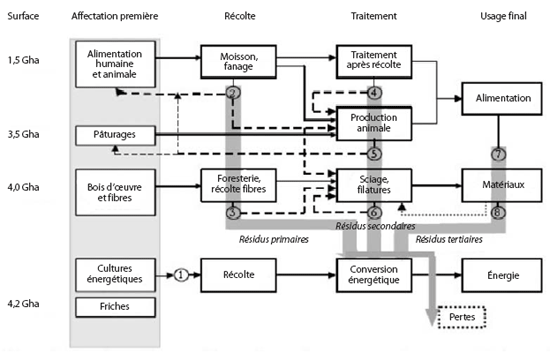

Où se retrouve le carbone inutilisé de cette filière ? La figure 3 tirée de la thèse de Monique Hoogwijk (Potentiel global et régional des sources renouvelables d’énergie – Université d’Utrecht, mars 2004) éclaire cette question.

Elle dessine le parcours « actuel » du carbone dans le processus conduisant de sa capture par photosynthèse à son utilisation finale, pour la filière d’appropriation actuelle de la biomasse.

Cette figure ne prend pas en compte le potentiel énergétique des 4 Gha forestiers que nous avons cité par ailleurs. Le « lien » qu’elle fait entre forêt et énergie ne concerne que les résidus d’exploitation actuelle de la filière forestière.

L’intérêt majeur de cette figure est de faire ressortir tous les « flux de carbone perdus » de la filière alimentaire.

Il y manque la définition de la case (8) qui représente finalement le potentiel de récupération d’énergie par le recyclage des déchets industriels et ménagers collectés dans les grandes villes (papier, carton, emballages, déchets organiques, etc.).

Estimer le « volume » énergétique de ces différents circuits est l’objet de la thèse et nous y trouvons une analyse des différents « lieux » de récupération d’énergie, selon les circuits considérés, ainsi que des évaluations des conflits potentiels d’usage du sol entre nourriture et « plantations énergétiques ». Il y est, de plus, fait soustraction de la demande potentielle d’usage des biomasses récupérables pour la production de « matériaux » qui ne proviendraient plus de la pétrochimie.

L’auteur introduit la notion de « cascade » dans l’usage de la biomasse, aboutissant toujours, après plusieurs recyclages, à une valorisation énergétique possible. Quelques omissions cependant : en particulier la méthanisation des résidus d’abattoirs (moins de 50 % du poids vif) une filière déjà largement exploitée en Suède, et à Lille, récemment pour l’alimentation du réseau d’autobus en biométhane.

Le résultat final est impressionnant par l’étendue de la plage à laquelle cette étude arrive : l’énergie récupérable de la filière agroalimentaire pourrait se situer quelque part dans la plage « zéro à 1 130 Exajoules par an », c’est-à-dire entre zéro et 27 GTEP (contenant donc 27 gigatonnes de carbone). Parmi les hypothèses déterminantes figurent :

– La croissance de la population mondiale et son niveau de vie : se stabilisera-t-elle à 8 ou à 11 milliards d’habitants à partir des 6 milliards actuels ?

– Le rendement agricole pour la production de nourriture : continuera-t-il à croître au rythme actuel de 1 % par an ? Atteindra-t-il 2 % ?

– Les rendements des cultures énergétiques sur les terres pauvres, sur les surplus de terres agricoles (s’il en existe encore dans l’hypothèse de population maximale).

– L’ampleur des usages en compétition pour les biomatériaux.

Figure 3 : Vue d’ensemble des synergies et conflits d’usage entre les différentes filières de biomasse et les surfaces terrestres disponibles

Basé sur van den Broek, 2000 et Wirsenius, 2000. Les flèches en noir indiquent les flux dominants, tandis que les flèches en pointillé montrent les applications non énergétiques des résidus divers. Les flèches en « grisé » représentent les usages énergétiques potentiels des ressources (1 = cultures énergétiques, 2 = cultures énergétiques sur terres agricoles dégradées, 4 = résidus agricoles, 3 = résidus forestiers, 5 = litières animales, 6 = résidus organiques, 7 = bio-matériaux, 8 = résidus (urbains ?) de l’activité humaine)

Autant de « choix » de parcours possibles, de choix de politiques à faire en fonction d’un futur « visé » – ce qui nous ramènerait à l’idée d’un nécessaire « back casting » pour visualiser les futurs durables possibles.

On n’échappe pas en tout cas à l’évidence de la primauté du parcours démographique, de la R & D en agriculture et en technologies énergétiques « tous azimuts », ni aux recyclages systématiques comme sur un vaisseau spatial.

Pour notre propos, le travail de Monique Hoogwijk conduit à une estimation haute, quelque peu en conflit avec le volume du « prélèvement » donné par Imhoff (de 50 % supérieure) mais restant dans le « potentiel exploitable » selon J. Dukes. Cela voudrait-il dire que dans les hypothèses maximales de cette thèse, la filière agroalimentaire serait étendue à une déforestation importante pour la récupération de terres cultivables ?

L’estimation basse est également discutable, car elle impliquerait que la filière agroalimentaire soit sans pertes énergétiques récupérables, ou que tout soit recyclé en biomatériaux pérennes… Nous savons qu’il n’en est rien et que le biogaz de décharge a déjà un présent dans de nombreux pays européens, probablement un bel avenir. On est donc probablement à l’aube d’une systématique – à construire – des cycles de carbone récupérable, dont cette thèse pourrait constituer la référence de départ.

Quels chiffres avancer pour le « carbone récupérable » de cette filière ?

25 % des 18 GTC représenteraient déjà 4,5 gigatonnes de carbone ? Cette filière étant déjà organisée, ce chiffre pourrait être assigné comme objectif à atteindre. De quoi « fabriquer » la majeure partie des carburants dont nous aurions besoin pour la petite mobilité.

Potentiel du carbone récupérable par la filière forestière

Puisqu’il n’y a pas de données publiées sur ce point, essayons de commenter les rares appréciations que l’on trouve : elles sont majoritairement négatives.

L’objection majeure, la plus valable, se rapporte aux pratiques actuelles de production de biocarburants : l’on réalise des cultures intensives de produits destinés à la production d’énergie en cultivant les sols selon les normes les plus efficaces de l’agriculture moderne.

L’utilisation des espaces forestiers à cette fin est conçue d’abord comme une opération de déforestation systématique préalable, suivie du développement de cultures énergétiques dédiées. L’objection tire sa valeur du fait que l’importante quantité de carbone stockée sur les espaces que l’on défriche (plusieurs centaines de tonnes à l’hectare) est directement renvoyée dans l’atmosphère sous forme de CO2 et que ce « dégât écologique » ne peut être compensé que par plusieurs décennies de substitution des biocarburants aux carburants fossiles.

L’un des exemples qu’il vaudrait la peine de commenter en détail est celui du projet d’importation de soja par les pays européens, comme matière première pour biocarburants, en provenance d’un Brésil où on le cultiverait sur des brûlis de forêt. Nous refusons de nous placer dans cette hypothèse.

Une autre objection, forte, est celle de la dispersion de la ressource primaire : la récolte de matière forestière au niveau soutenable annuel de 1 kg par mètre carré est une pratique très extensive nécessitant une main d’oeuvre considérable et impliquant des coûts importants de collecte et d’acheminement vers des centres de traitement.

Tant que l’on dispose de produits fossiles, et de quelques cultures énergétiques rentables, cette ressource peut être considérée comme « inaccessible ». Dans l’optique où nous nous sommes volontairement placés, celle d’une civilisation « sans fossiles » – et donc dans une société vraisemblablement assez différente – l’objection prend une valeur plus réduite car la nécessité modifie bien des équations économiques.

Une troisième objection, également forte, tient à notre système de société où l’industrialisation sans mécanismes régulateurs internationaux peut conduire aux pires catastrophes, dont, notamment, une poursuite de l’exploitation déraisonnée du tiers-monde. On trouve ces craintes très clairement exprimées dans les publications de Biofuelwatch, parmi d’autres considérations qui ne nous paraissent pas toutes indiscutables. (www.biofuelwatch.org.uk)

La situation est donc beaucoup plus délicate que dans la filière alimentaire, mais l’exploitation du potentiel réel, existant, est totalement à étudier dans une optique « combustibles liquides » selon les trois critères très contraignants de « durabilité » environnementale, économique et sociale. C’est un « produit d’exportation » possible pour de nombreux pays en développement.

La « fabrication » de carburant liquide de la seconde génération (l’article de Stéphane His dans ce numéro) doit faire appel à des processus de transformation (pyrolyse, pyro-hydrolyse, ou gazéification) qui sont des processus impliquant une consommation de chaleur et des rendements de transformation qui risquent d’être pénalisants.

Le choix de la filière technique de transformation « Forêt vers Fuel » est actuellement prématuré. Chaque filière aura probablement son domaine spécifique d’application (nature de la ressource, facilité de récolte, taille optimale des installations, contexte économique et social du pays dans lequel se trouve la ressource forestière, etc.) mais la ressource existe, et même en abondance.

En guise de conclusion

Nous estimons que l’humanité utilise la biomasse qu’elle s’approprie aujourd’hui au travers de cycles d’utilisation qui comportent des rejets énergétiques considérables.

Ceux-ci étaient sans importance jusqu’à présent. Ils restituent finalement le carbone à l’atmosphère par les cycles de dégradation naturelle des rejets finaux (sans doute récupérables) et par les étapes naturelles de transformation de la biomasse par le monde animal (digestion des ruminants ; et des grands mammifères, vraisemblablement non récupérables). Il n’y a eu aucun souci d’exploitation systématique des résidus puisqu’il n’y avait aucune nécessité de le faire. Mais si nous sommes à la recherche d’un « vecteur carbone » abondant pour les carburants « de mobilité » du long terme, il y a déjà, dans la filière alimentaire, un premier gisement exploitable, considérable.

Il y a le même gisement dans la filière forestière, sans avoir à « couper la forêt », si l’on accepte de sortir des termes de rentabilité économique industrielle actuels, pour se placer dans une perspective plus lointaine de fin du siècle. On sait faire en R&D des paris techniques et économiques de cet ordre dans des filières beaucoup plus complexes, par exemple pour le vecteur hydrogène ou la fusion nucléaire contrôlée, dont les enjeux en termes énergétiques ne sont pas d’un ordre de grandeur différent.

Chacun conclura pour lui-même, mais personne ne peut nier qu’il y a un champ ouvert pour une R&D en prise avec les nécessités mondiales futures, surtout si les constructeurs finissent par accepter de diviser par deux la consommation de leurs véhicules !

Global Chance - 17 ter rue du Val, 92190 Meudon, FRANCE - Francia - www.global-chance.org - global-chance (@) wanadoo.fr